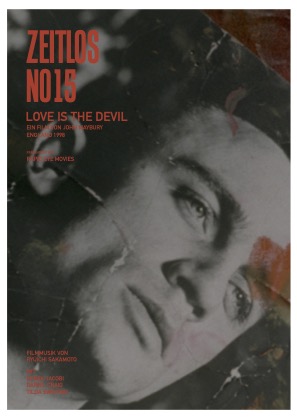

1998 schuf der bis dahin vor allem als Pop-Videoregisseur bekannte John Marybury einen Film über Francis Bacon. Mit großartigem Cast gelingt ihm eine stilisierte Annäherung an Werk und Wahnsinn des Malerstars und seines Umfelds. Dass es etwas plakativ ausfällt, ist gleichermaßem dem Thema wie Maryburys Vorliebe für Ikonen wie Derek Jarman und David Lynch geschuldet. Und einer starken Fokussierung auf die Idee vom Künstlergenie, für das Tod, Liebe und Werk von jeher zusammengehören. Jetzt kommt der Film erneut in einige Kinos.

Von der ersten Minute an lässt „Love is the Devil“ keinen Zweifel daran, dass alles in Verzweiflung enden wird. In der Kunst wie im Leben, insbesondere wenn beide aufs Engste miteinander verknüpft sind. Bildfragmente und Erinnerung kehren dann mit der Wucht einer Bombe zurück, verkündet eine Stimme aus dem Off über der Eingangssequenz. Die Splitter, die ihre Detonation verursacht, zerfetzen als „grausame Kopien der Erfahrung“ alles Lebendige. Und zwar für alle Beteiligten – auch und gerade für die Übriggebliebenen.

Das Schicksal, vermutlich

Alles beginnt damit, dass ein ungeschickter Einbrecher durchs Oberlicht ins Atelier des Maler-Stars der 60er Jahre, Francis Bacon (Derek Jacobi), stürzt. Es handelt sich um den Klein-Ganoven Georg Dyer (Daniel Craig). Unbeholfen erhebt er sich und erkundet die Umgebung, die ihn mit ihren düsteren Bildern und Skizzen verunsichert. Dann betritt mit den Worten „Wen haben wir denn da?“ der Künstler die Szene. Obwohl Dyer jünger, größer und trainierter ist als sein Gegenüber, ist Bacon sofort der überlegene der beiden Männer. Statt den Einbrecher, den ihm das Schicksal vor die Füße geworfen zu haben scheint, der Polizei zu übergeben, hebt er ihn auf und bittet ihn in sein Bett.

Zwischen den beiden entwickelt sich eine Beziehung, die von Anfang an unsymmetrisch ist und es bis zuletzt bleiben wird. Auf der einen Seite steht der hofierte und reiche Künstler, der es sich leisten kann, seine Spleens und seine Homosexualität auszuleben, lang bevor das ansatzweise gesellschaftlich akzeptiert ist.

Dyer auf der anderen Seite hingegen verfügt kaum über Bildung und kommt aus einfachsten Verhältnissen. Den eigenen Freundeskreis gibt er für Bacon entgegen allen Warnungen auf und lässt sich ganz auf dessen ebenfalls halbseidenen Bohemezirkel ein. Hier wird er allerdings nie wirklich akzeptiert werden. In der ersten Zeit genießt er den luxuriösen Lebensstil, den die Beziehung zum Maler für ihn mit sich bringt. Vor allem aber hängt er an den Stunden ihrer Zweisamkeit voll tiefer Empfindungen und masochistischem Sex, bei dem er die dominante Rolle einnehmen darf.

Der Partner als Objekt

Doch bald sind diese Stunden rar gesät, da Bacons Ruhm immer weiter wächst und er schnell von Dyer gelangweilt ist. Er entzieht ihm Stück für Stück die Zuwendung und beobachtet stattdessen, wie sein lebensuntüchtiger Partner bald ganz von Ängsten beherrscht wird. Immer mitleidloser macht er den gequälten Geliebten zum Motiv seiner von Gewalt, Zerstörung und Tod geprägten Kunstproduktion.

Für seinen Erstlingsfilm von 1998, der vom Verleih nun wiederveröffentlicht wird, durfte John Maybury, der sich durch stilprägende Musikvideos wie das für Sinéad O’Connors „Nothing Compares 2 U“ und „West End Girls“ der Pet Shop Boys einen Namen gemacht hatte, keine Kunstwerke Francis Bacons verwenden. Dafür hat er das gesamte Design seines Films mutig im Sinne der Bildsprache des Malers gestaltet. In Verzerrungen, Spiegelungen, Rahmungen, Zeitmanipulationen und mit Spotlights in dunklen Räumen bringt er die Essenz der Baconschen Auffassung der menschlichen Existenz auf den Punkt: Nichts ist gewiss, außer der Tod, auf den alles hinausläuft.

Studien und Klischees

Im Original trägt der Film den Titelzusatz „Studie für ein Porträt von Francis Bacon“. Damit lehnt er sich einerseits an Titel an, die Bacon selbst seinen Bildern und Bildserien gab – etwa „Studie zu einem Protrait von Lucien Freud“ oder „Drei Studien für eine Kreuzigung“. Zum anderen weist er auf den eigenen fragmentarischen Charakter hin.

Denn „Love is the Devil“ geht es weniger darum, im Sinne eines Künstler-Biopics umfassend das Leben des Porträtierten und seine Zeit auszudeuten. Stattdessen versucht er, Stimmungen und Motivik des Werks in einer künstlerisch genuin eigenständigen Umsetzung einzufangen. Das gelingt immer wieder: zum Beispiel in theatral-blutigen Alptraum-Szenen, die Dyers wachsende Paranoia bebildern, oder wenn der Sex zwischen den Liebenden in Anlehnung an ineinander verschlungene Ringkämpfer im Stile Bacons gezeigt wird.

An anderen Stellen, insbesondere in Bar- oder Casinoszenen, erweist sich die Ästhetik aber immer wieder auch als deutlich in ihrer Entstehungszeit verhaftet. Hier hätte es dem Film gutgetan, in seiner bisweilen ans Klischee grenzend coolen Fixierung auf das Künstlergenie etwas weniger dick aufzutragen. Und auch gute Nachahmungen ikonischer Vorbilder von Derek Jarman bis David Lynch bleiben eben vor allem das: Nachahmungen.

Dennoch gelingen Maybury viele Szenen, die in ihrer stilisierten Bildgewalt im Gedächtnis bleiben. Mit Derek Jacobi und Daniel Craig verfügt er zudem über zwei Hauptdarsteller, die zwischen beherzt forschenden Mal-Sessions und alkoholkranken Selbstmordversuchen zur Gänze überzeugen. Und dann ist auch noch Tilda Swinton in einer Nebenrolle zu bewundern, was sowieso jede Wiederaufführung rechtfertigt.

Love is the Devil, Regie: John Maybury (89 min) mit Derek Jacobi, Daniel Craig, Tilda Swinton u. a.